Unser Ziel: Nachhaltige Wärmeversorgung für die Region Aachen

Um die Wärmewende voranzutreiben und in unserer Region eine nachhaltige Wärmeversorgung zu ermöglichen, haben wir im Dezember 2025 untersucht, ob die Nutzung von Tiefengeothermie in der Region Aachen möglich ist.

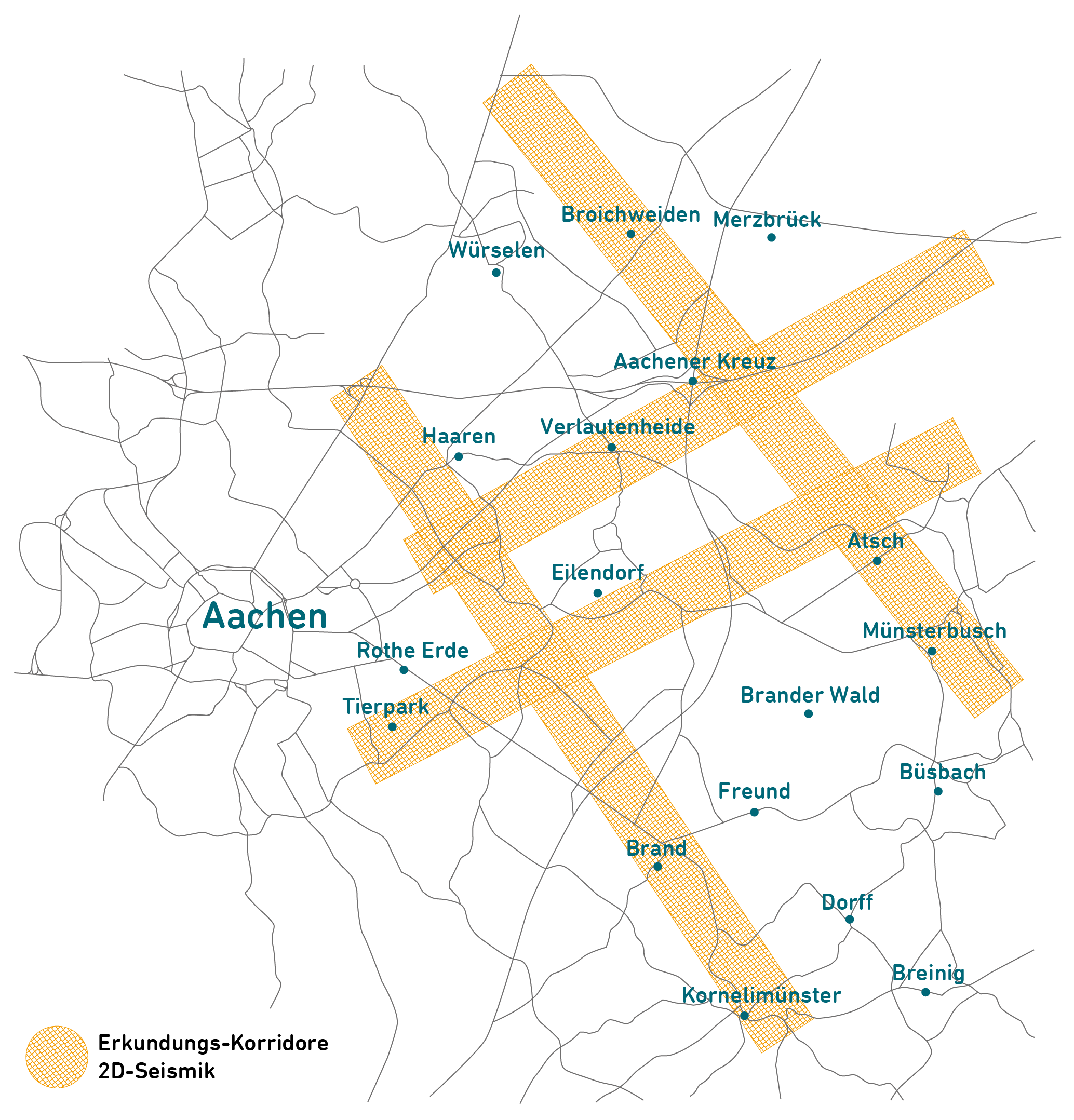

Darum haben wir sogenannte 2D-seismische Messungen durchgeführt, mit deren Hilfe wir die verschiedenen Gesteinsschichten im Untergrund abbilden und mögliche Reservoire mit heißem Tiefenwasser identifizieren können.

Die 2D-seismischen Messungen sind seit dem 18. Dezember 2025 erfolgreich abgeschlossen. Die Auswertung der gewonnenen Daten hat begonnen. Erste Ergebnisse erwarten wir ab Sommer 2026. Über die Ergebnisse unserer Untersuchungen werden wir dann informieren.

Unser Projekt Tiefengeothermie

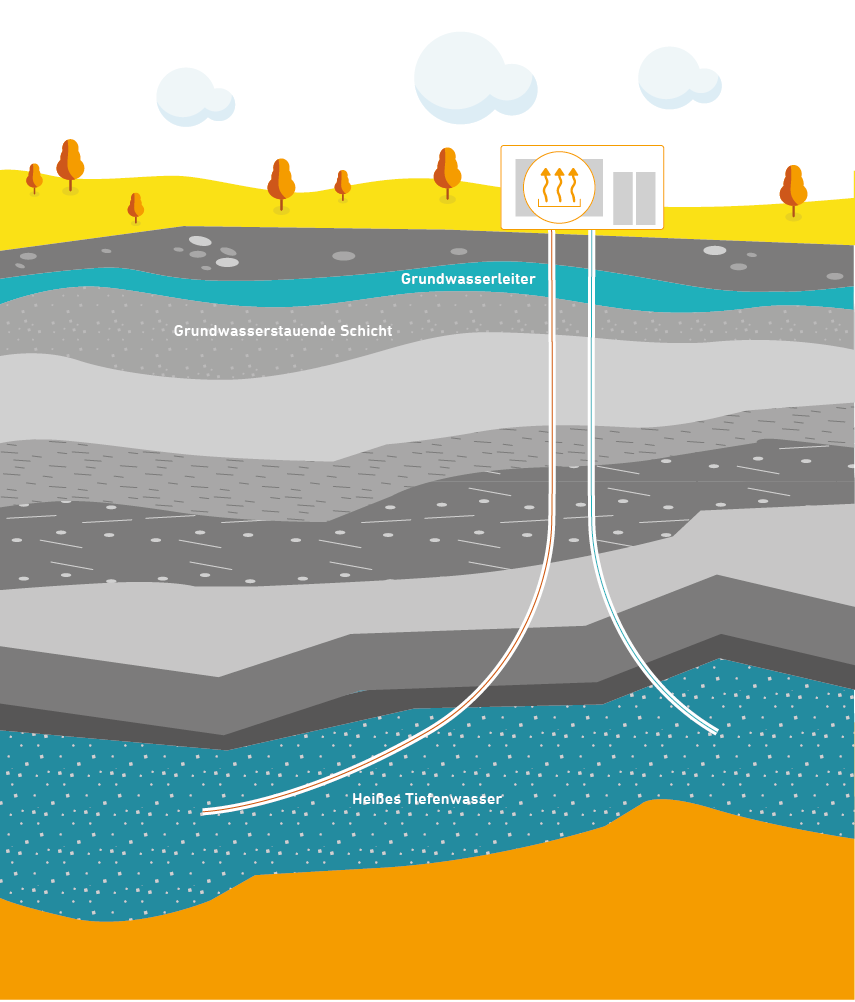

Wir wollen heißes Wasser, das in tiefen Gesteinsschichten zirkuliert, für die Fernwärmeversorgung im Raum Aachen nutzen. Diese Technologie, die sogenannte hydrothermale Geothermie, produziert schon heute mehrere Terawattstunden Wärme in Deutschland.

Das Prinzip ist dabei immer gleich: Heißes Tiefenwasser wird mit einer Bohrung an die Oberfläche gefördert. An einem Wärmetauscher in der Heizzentrale wird die Wärme an den Versorgungskreislauf übergeben und kann dann für verschiedene Anwendungen, wie Fernwärme, Industrie oder Gewächshäuser, genutzt werden. Das abgekühlte Tiefenwasser wird mit einer zweiten Bohrung zurück in den Untergrund geleitet. Dort erwärmt es sich erneut – und steht dem Tiefenwassersystem wieder zur Verfügung. Dieses System hat keinen Einfluss auf Umwelt und Grundwasser.

Tiefengeothermie ist nicht nur nachhaltig und regional, sondern macht uns außerdem unabhängig von Brennstoffen und Preisschwankungen.

Die Untersuchungsmethode: 2D-Seismik

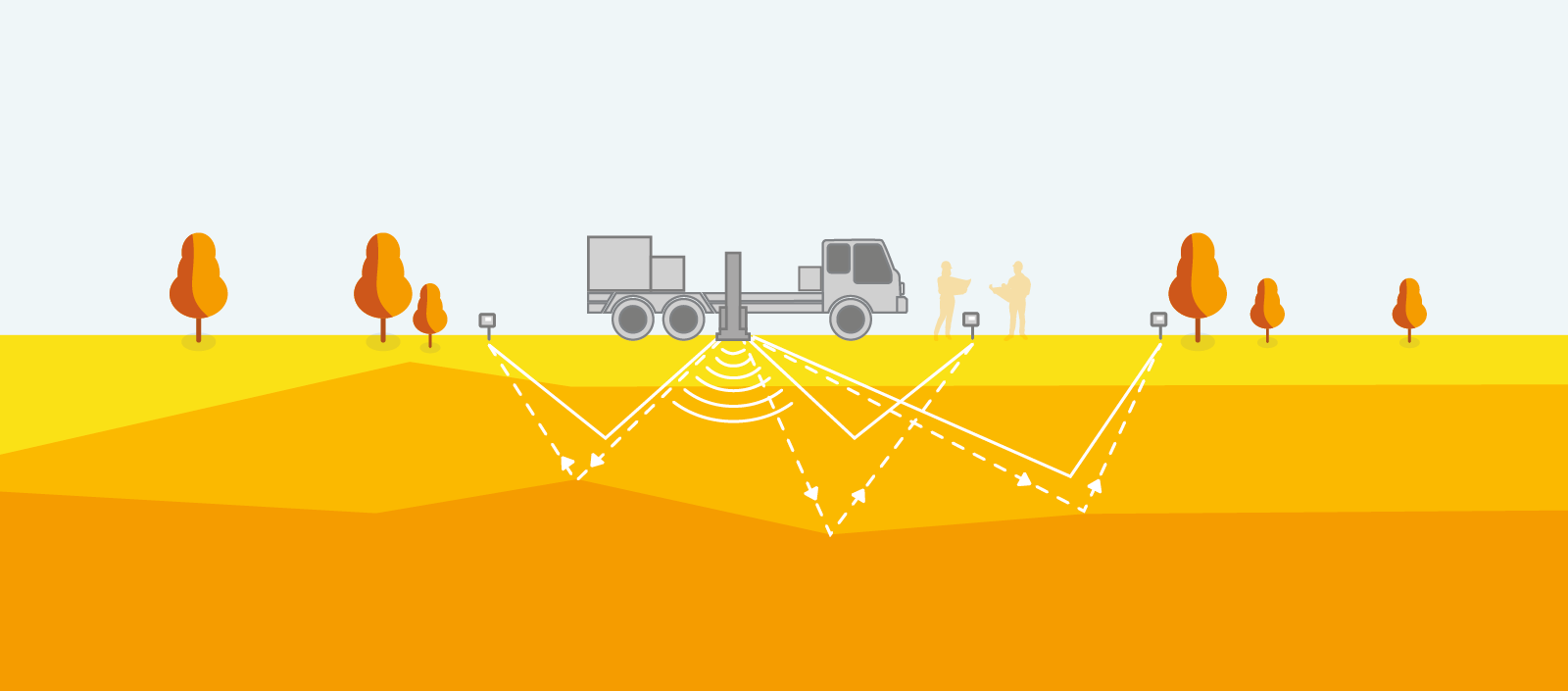

2D-Seismik: Die vom Vibro-Truck in den Boden geschickten Schallwellen werden reflektiert und von den Geophonen aufgezeichnet.

Um herauszufinden, ob sich der Untergrund für Geothermie eignet, haben wir die sogenannte 2D-Seismik genutzt – eine Art „Ultraschall für die Erde“. Spezielle Messfahrzeuge (Vibro-Trucks) senden dabei Schallwellen in den Boden. Diese werden an den verschiedenen Gesteinsschichten unterschiedlich reflektiert. An der Oberfläche nehmen kleine Messgeräte, sogenannte Geophone, die Signale wieder auf.

Die 2D-seismischen Messungen haben wir im Dezember 2025 durchgeführt. Alle Messungen beachteten strenge Sicherheitsnormen und wurden kontinuierlich überwacht. Im Vorfeld bedurfte es einer Genehmigung der Arbeiten durch die zuständigen Behörden. Auch auf Natur und Tierwelt wurde Rücksicht genommen: Wir haben außerhalb der Brut- und Setzzeiten der heimischen Tierwelt gemessen.

Die Vibro-Trucks bewegten sich langsam entlang vorher geplanter Linien – siehe Bild unten (Messlinien). Etwa alle 20 Meter stoppten sie kurz, um Messungen durchzuführen.

Aus den aufgenommenen Daten erstellen Expertinnen und Experten ein genaues Bild der Gesteinsschichten im Untergrund. Die Auswertungen werden voraussichtlich bis mindestens Mitte 2026 dauern.

Keyfacts: 2D-Seismik in Aachen

| Aufsuchungsgebiet und Messlinien: | Zeitplan: |

|

|

| |

|

Nutzen für die Region: Neue Erkenntnisse zum Untergrund

Mit der 2D-Seismik gewinnen wir neue Erkenntnisse über den geologischen Aufbau des Untergrunds in der Region Aachen – eine wichtige Grundlage, um mögliche Gesteinsschichten zu identifizieren, die mit heißem Tiefenwasser gefüllt sind. Diese Informationen sind entscheidend für die sichere und nachhaltige Nutzung tiefer Geothermie.

Langfristig kann so eine klimafreundliche und regionale Wärmeversorgung aufgebaut werden. Die Nutzung von Tiefenwasser für die Fernwärme würde die Region Aachen unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen und einen spürbaren Beitrag zur Energiewende leisten.

Sollten die Ergebnisse vielversprechend sein, könnten weitere Untersuchungen, bis hin zu Bohrungen folgen.

Die Ergebnisse unserer 2D-Seismik stellen wir den Kommunen im Aufsuchungsgebiet gerne zur Verfügung. So profitieren auch andere Städte und Gemeinden direkt von unseren Erkenntnissen, können darauf aufbauen und vielversprechende Gebiete weiterentwickeln.

Fragen und Antworten

Allgemeines

Die Geothermie ist eine bedeutende Chance für unsere zukünftige Wärmeversorgung. Es können mithilfe der Technologie nicht nur ganzjährig große Wärmemengen zur Verfügung gestellt werden, die Energie ist auch regional verfügbar, langfristig kostenstabil und regenerativ. Mit ihr können wir unsere Fernwärmeversorgung weiter ausbauen, dekarbonisieren und die Zukunft in Aachen gestalten.

Bevor wir mit unseren 2D-seismischen Messungen beginnen konnten, brauchten wir verschiedene Genehmigungen. Die Bergbehörde der Bezirksregierung Arnsberg ist beispielsweise für die Genehmigung unseres Hauptbetriebsplans zuständig gewesen. Bevor wir Wege befahren und Grundstücke betreten konnten, holten unsere sogenannten „Permitter“, Mitarbeitende des von uns beauftragten Ingenieurdienstleisters IPS, die entsprechenden Erlaubnisse ein.

Auch relevante Behörden (z. B. Tiefbau, Verkehr, Natur, Wasser und Denkmalschutz) von Stadt und Städteregion Aachen wurden von uns eingebunden. So konnten wir sensible Bereiche wie Brücken, unterirdische Leitungen oder denkmalgeschützte Gebäude vorab begutachten und bei Bedarf umfahren.

Der Schutz unseres Trinkwassers hat für uns höchste Priorität. Bei der Nutzung der Tiefengeothermie bleibt das oberflächennahe Grundwasser vollständig unberührt. Das geförderte Tiefenwasser stammt aus deutlich tiefer liegenden Gesteinsschichten, oft mehrere Kilometer unter der Erde, und steht in keinem Kontakt mit dem Trinkwasser.

Das Gesamtvolumen liegt im niedrigen einstelligen Millionenbereich.

Im Rahmen des „Masterplans Geothermie NRW“ erhält die STAWAG eine Förderung von rund 50 % für die seismische Voruntersuchungen.

Bei positivem Verlauf können zusätzliche Fördermittel von Bund und Land beantragt werden.

Seismische Messungen

Zur Erkundung des Untergrundes wurde das Verfahren der Vibrationsseismik eigens entwickelt, möglichst schonend potenzielle Strukturen zu erkunden, an denen heißes Tiefenwasser angetroffen werden könnte. Messfahrzeuge (Vibro-Trucks) senden dafür über eine hydraulisch absenkbare Rüttelplatte Schwingungen in den Untergrund. Diese Schallwellen werden an den Grenzen der verschiedenen Gesteinsschichten unterschiedlich stark reflektiert.

An der Erdoberfläche werden die zurückgeworfenen Signale von speziellen Mikrophonen (sogenannten Geophonen) empfangen und gespeichert. Aus den gesammelten Daten können Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler nach umfangreicher Analyse ein zweidimensionales Abbild des Untergrundes erstellen – ähnlich einem Ultraschallbild.

Quelle: Geologischer Dienst NRW 2024

Vibro-Trucks sind Spezialfahrzeuge, die dafür entwickelt wurden, um den Untergrund bis in mehrere Kilometer Tiefe (in unserem Fall ca. 3.000 Meter) schonend und ohne Eingriffe in den Boden zu erkunden. Über hydraulische Rüttelplatten schicken sie kontrolliert Schwingungen in den Untergrund. Die Fahrzeuge sind 20 – 30 Tonnen schwer und für den Einsatz auf Straßen und Wegen zugelassen. Zumeist sind sie im Konvoi von 3 – 5 Vibro-Trucks plus Begleitfahrzeugen unterwegs.

Quelle: Geologischer Dienst NRW 2024

Geophone sind kleine, hochempfindliche Sensoren, die selbst aus großer Entfernung von bis zu 10 Kilometern Schallwellen erfassen können. Sie funktionieren ähnlich wie ein Mikrofon – nur dass sie keine Töne aus der Luft, sondern Vibrationen aus dem Boden aufnehmen.

Bei der seismischen Messung registrieren die Geophone die Schallwellen, die von den Vibro-Trucks in den Untergrund geschickt und an den verschiedenen Gesteinsschichten reflektiert werden. Die erfassten Daten werden in den kabellosen Geophonen gespeichert und später ausgelesen.

Die Geophone werden entlang der Messlinien ausgelegt.

Für die Nutzung von Tiefengeothermie erkunden wir mit Hilfe seismischer Messungen die tiefliegenden Gesteinsschichten in etwa 2.000 bis 3.500 Metern Tiefe. Ziel ist es, mögliche Fließwege für heißes Tiefenwasser zu entdecken. Da sich geologische Strukturen tief unter der Erdoberfläche über weite Strecken erstrecken muss das Messgebiet entsprechend groß sein. Je länger die Messlinien, desto besser lässt sich erkennen, ob und in welcher Tiefe die Gesteinsschichten vorhanden sind, die sich für die Nutzung von Tiefengeothermie eignen.

Die 2D-seismische Messung ist abgeschlossen.

Die Frequenz beschreibt, wie oft sich ein regelmäßiger Vorgang – wie etwa eine Schwingung – innerhalb einer Sekunde wiederholt. Bei seismischen Messungen liegt dieser Bereich typischerweise zwischen 5 und 100 Hertz (Hz). Ein Hertz entspricht dabei einer Schwingung pro Sekunde.

Permitter sind Fachleute, die für die Einholung aller notwendigen Genehmigungen und Erlaubnisse (z. B. Wegerechte) bei seismischen Messungen zuständig sind. Sie klären mit Grundstückseigentümern und Behörden (z. B. Tiefbau, Verkehr, Natur-, Wasser- und Denkmalschutz) die Erlaubnis zum Betreten von Wegen und Flächen und sorgen dafür, dass seismische Messungen rechtlich und organisatorisch korrekt und effektiv durchgeführt werden können.

Hier finden Sie die Kontaktdaten von den Permittern.

Bevor wir mit den Messungen begonnen haben, haben wir genau geprüft, ob in der Gegend besonders empfindliche Gebäude stehen – etwa denkmalgeschützte oder sehr alte Häuser.

Die Messfahrzeuge haben ausreichend Abstand gehalten, und während der Messung wurde die Bodenschwingungsgeschwindigkeit laufend überwacht. So konnten wir sicherstellen, dass die zulässigen Werte jederzeit eingehalten wurden – genau so, wie es in den geltenden Regelwerken (DIN 4150 Teil 3) vorgeschrieben ist.

Falls es wider Erwarten zu Schäden kommt, gilt die Beweislastumkehr.

Die Vibrationen, die die Messfahrzeuge erzeugen, sind in direkter Nähe spürbar – zum Beispiel als Kribbeln in den Fußsohlen. Auch in Gebäuden entlang der Messstrecke können die Erschütterungen gelegentlich wahrgenommen werden. Wir haben die Bodenschwinggeschwindigkeit kontinuierlich gemessen. So konnten wir sicherstellen, dass die Vorgaben der DIN 4150 – dem Regelwerk für Erschütterungen im Bauwesen – stets eingehalten wurden.

Falls es wider Erwarten zu Schäden kommt, gilt die Beweislastumkehr (sh. Frage "Was ist die Beweislastumkehr?").

Auch wenn die Messfahrzeuge schallgedämpft sind und alle geltenden Richtlinien einhalten, lässt sich eine gewisse Lautstärke nicht vermeiden. Besonders in dichtbesiedelten Bereichen, in denen die Vibro-Trucks mit geringerer Intensität dafür aber über einen längeren Zeitraum an einer Stelle arbeiten, kommt es zu deutlich hörbarer Lärmentwicklung – in der Regel für ein bis zwei Stunden. Der Lärm ist auf die Kompressoren, die vergleichbar mit einem Presslufthammer für die Schwingungen erzeugen, zurückzuführen.

Die seismischen Messungen mit Vibro-Trucks wurden speziell dafür entwickelt, um möglichst schonend – also ohne Eingriffe in den Boden – Informationen über die geologischen Strukturen in der Tiefe zu gewinnen. Abgesehen von vorübergehenden Geräuschentwicklungen sind dabei keine Beeinträchtigungen für Mensch, Natur oder Infrastruktur zu erwarten.

Die Messfahrzeuge sind im Konvoi mit drei bis fünf Fahrzeugen entlang festgelegter Routen gefahren, ähnlich einer Wanderbaustelle. Dabei ist es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen, wie etwa temporären Straßensperrungen oder Rückstaus, gekommen. Um die Einschränkungen möglichst gering zu halten, haben wir auf unserer Webseite regelmäßig über die geplante Strecke und die befahrenen Straßen informiert. Vor Ort wurde jeder Messtrupp von geschultem Personal zur Verkehrslenkung und Sicherheit begleitet.

Parallel zu den seismischen Messungen haben wir fortlaufend die Bodenschwingungen erfasst. So konnten wir sicherstellen, dass die vorgeschriebenen Grenzwerte gemäß DIN 4150 (Erschütterungen im Bauwesen) jederzeit eingehalten wurden – Gebäudeschäden sind daher nicht zu befürchten.

Falls Sie einen Schaden bemerken sollten, wenden Sie sich bitte über folgenden Kontakt an die für eine zentralisierte Schadenserfassung und -Dokumentation in Projekt eingerichtete Stelle.

E-Mail: aachen(at)ips-celle.de

Tel.: +49 (0) 5141 977 1470

Die Daten der 2D-seismischen Untersuchungen werden derzeit ausgewertet und interpretiert.

Sollten geeignete geologische Strukturen und wasserführende Schichten für die Nutzung tiefer Geothermie in den Ergebnissen zu erkennen sein, werden wir sie für weitere Untersuchungen bzw. für die Planung von Bohrungen nutzen. Erste Ergebnisse erwarten wir ab Sommer 2026. Über die Ergebnisse unserer Untersuchungen werden wir dann informieren.

Über unsere Social-Media-Kanäle, einen eigens eingerichteten Newsletter und unsere Webseite halten wir Sie stets auf dem Laufenden.

Tiefengeothermie

Die hydrothermale Geothermie ist ein Teilgebiet der Tiefengeothermie. Dabei wird Energie (für die Wärmegewinnung oder Stromerzeugung) aus natürlichen, heißen Tiefenwasservorkommen gewonnen, die in unterirdischen Reservoirs vorkommen.

Durch eine Förderbohrung wird das heiße Wasser an die Oberfläche gebracht. An einem Wärmetauscher in der Heizzentrale wird die Wärme an den Versorgungskreislauf übergeben und kann dann für verschiedene Anwendungen, wie Fernwärme, Industrie oder Gewächshäuser, genutzt werden. Das abgekühlte Tiefenwasser wird mit einer zweiten Bohrung zurück in die Gesteinsschicht geleitet, aus der es entnommen wurde. Dort erwärmt es sich erneut.

Hydrothermale Geothermie ist besonders effizient, wenn sich ausreichend heißes Wasser in gut durchlässigem Gestein befindet.

Man unterscheidet zwischen:

- Mitteltiefe Geothermie: 400 bis 1.500 Meter –für kleinere, dezentrale Wärmenetze.

- Tiefengeothermie: ab ca. 1.500 bis 5.000 Meter – hier sind Temperaturen von über 70 °C möglich, ideal für große Fernwärmenetze wie in Aachen

Im Inneren der Erde ist es heiß – im Erdkern sogar über 5.000 Grad Celsius. Diese Wärmeenergie strömt kontinuierlich Richtung Erdoberfläche. Zusätzlich entsteht Wärme durch den natürlichen Zerfall radioaktiver Elemente in Erdmantel und Erdkruste.

Bereits in wenigen hundert Metern Tiefe lässt sich dieses natürliche Wärmepotenzial nutzen. In Deutschland steigt die Temperatur im Schnitt um etwa drei Grad Celsius pro 100 Meter Tiefe. Ein großer Teil dieser Wärme ist dauerhaft verfügbar – und macht tiefe Geothermie zu einer nahezu unerschöpflichen, erneuerbaren Energiequelle.

Bei der hydrothermalen Geothermie wird natürlich vorhandenes, heißes Tiefenwasser genutzt, das in Gesteinsschichten im Untergrund zirkuliert – meist in mehreren tausend Metern Tiefe.

So funktioniert das System:

- Förderbohrung:

Über eine Bohrung wird das heiße Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche gepumpt. - Wärmenutzung:

Die Wärme des Wassers wird über einen Wärmetauscher entzogen – zur Beheizung von Gebäuden oder für Fernwärmenetze. - Reinjektion:

Das abgekühlte Wasser wird über eine zweite Bohrung wieder in den Untergrund zurückgeleitet, wo es sich durch die natürliche Wärme des umliegenden Gesteins erneut erwärmt.

Hydrothermale Geothermie ist besonders effizient, wenn sich ausreichend heißes Wasser in gut durchlässigen Gesteinsschichten (z. B. in Bruchzonen (sh. "Was ist eine Bruchzone? Warum ist diese für die Geothermie wichtig?")) befindet.

Geothermie nutzt die natürliche Wärme aus dem Erdinneren. Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

- Umweltfreundlich: Heizen mit Geothermie senkt die CO2- und Feinstaub-Emissionen.

- Unabhängigkeit/Regional: Die Energie stammt direkt aus dem Untergrund vor Ort – das macht unabhängig von Energieimporten und stärkt die regionale Wertschöpfung.

- Ganzjährig verfügbar: Erdwärme steht konstant zur Verfügung – Tag und Nacht, bei jedem Wetter.

- Ressourcenschonend: Es werden nahezu keine fossilen Brennstoffe benötigt, und der Eingriff in die Natur ist im Vergleich zu anderen Energieformen gering.

- Kostenersparnis/Preisstabil: Nach der Anfangsinvestition sind die laufenden Betriebskosten niedrig, da keine Brennstoffe benötigt werden.

- Langlebig: Geothermische Anlagen haben eine hohe Lebensdauer, man geht von mindestens 30 Jahren Betrieb aus.

- Ideal für Heizen und Kühlen: Mit Geothermie lässt sich nicht nur hocheffizient heizen, sondern im Sommer auch angenehm kühlen.

In Deutschland sind derzeit 42 Tiefengeothermieanlagen in Betrieb. Sie verfügen über eine installierte Wärmeleistung von über 500 Megawatt und versorgen damit Fernwärmenetze, Gewerbe und Industrie.

Das Potenzial ist groß: Langfristig könnte Tiefengeothermie bis zu 25 % des deutschen Wärmebedarfs decken und einen wichtigen Beitrag zur klimafreundlichen Wärmewende leisten.

Bestehende Anlagen sind bereits 30 Jahre in Betrieb. Es wird von einer Nutzungsdauer von bis zu 50 Jahren ausgegangen.

Eine Bruchzone ist ein Bereich in der Erdkruste, in dem Gesteinsschichten durch tektonische Bewegungen versetzt und verschoben sind. Diese geologischen Zonen entstehen über Jahrtausende und verlaufen oft kilometerweit durch den Untergrund.

Für die Geothermie sind Bruchzonen besonders wichtig, weil heiße Tiefenwässer entlang dieser Bruchzonen aufsteigen können.

Für die Tiefengeothermie gilt das Bundesberggesetz (BBergG). Dieses sieht im §114 den Fall eines sogenannten Bergschadens vor.

Entsteht beispielsweise durch die Bohrung oder den Betrieb eines Geothermieanlage ein Schaden, dann gilt für diesen die Bergschadensvermutung. Die Beweislast liegt demnach beim Betreiber der Anlage, der nachweisen muss, dass die Schäden NICHT durch ihn verursacht wurden.